Ausgabe 193

- Text

- Auslandsoesterreicher

- Oesterreich

- Welt

- Europa

ÖSTERREICH JOURNAL NR.

ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 07. 2020 Wissenschaft & Technik Meilenstein in der Beobachtung von erdähnlichen Exoplaneten Das Instrument METIS für das Extremely Large Telescope (ELT) des European Southern Observatory (ESO) hat den ersten wichtigen Meilenstein seiner Designphase erreicht. Das ELT mit seinem innovativen adaptiven Optiksystem wird mit einem Spiegeldurchmesser von 39 Metern das weltgrößte Spiegelteleskop sein und in der Mitte dieses Jahrzehnts in Betrieb gehen. Der Mid- Infrared ELT Imager and Spectrograph (ME- TIS) ist ein Instrument des ELT und er - schließt ein wichtiges Wellenlängenfenster zur Erforschung des Lebenszyklus von Sternen und der physikalischen Prozesse in Ga - laxienkernen. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei die Beobachtung von Exoplaneten sein. ME - TIS ermöglicht, die Atmosphären von Exoplaneten näher zu untersuchen und dabei Temperaturen und saisonale Wetterbedingun - gen zu studieren. Zudem hat METIS auch das Potenzial zur direkten Erkennung von terrestrischen Exoplaneten. Entwicklung des Instruments geht in die nächste Phase Nach einer tiefgehenden, positiven Evaluierung der Konzepte für die Optomechanik, Elektronik und Software kann nun das Design für METIS finalisiert werden. Die eigentliche Konstruktion des Instrumentes wird 2022 beginnen. METIS wird im Rahmen eines internationalen Konsortiums ge - baut, das aus Universitäts- und Forschungsin - stituten aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Frankreich, Belgien, Schweiz, Schottland, Portugal, Taiwan und den USA besteht. Die Leitung des Konsortiums liegt bei der Universität Leiden in den Niederlanden. Simulationen astronomischer Beobachtungen helfen bei der Entwicklung Österreich ist seit 2008 Mitglied bei der ESO, der weltweit größten Forschungsinfrastruktur für Astrophysik. Um eine nachhaltige Nutzung dieser Infrastruktur zu gewährleisten, sind österreichische Wissenschaf - terInnen auch aktiv an der Entwicklung von neuen Forschungsinstrumenten für ESO beteiligt. Dies geschieht im Rahmen eines Konsortiums in den Bereichen Astrophysik Foto: ESO / L. Calçada Foto: ESO / L. Calçada Künstlerische Darstellungen des fertigen Teleskops am Cerro Amazones in Chile. und angewandte Mathematik unter Federführung der Universität Wien. Das Institut für Astrophysik entwickelt mit der ETH Zürich ein Softwarepaket, mit dem astronomische Beobachtungen simuliert werden, um die Performance von ME - TIS bereits in der Designphase evaluieren zu können. »Österreich Journal« – http://www.oesterreichjournal.at 98 Gemeinsam mit dem Institut für Astround Teilchenphysik der Universität Innsbruck wird die Softwarepipeline zur Kalibration und Analyse von METIS-Beobachtungen entwickelt. Die Software muß dazu ein Datenvolumen von mehreren Terabyte pro Nacht verarbeiten. Bildbearbeitung für kosmische Aufnahmen Das Institut für Industriemathematik der Universität Linz entwickelt gemeinsam mit RICAM (Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics) ein Softwarepaket zur Simulation, Quantifizierung und Rekonstruktion der Bildverzerrungen, die durch optische und atmosphärische Störungen entstehen. Die Finanzierung dieser Partnerschaft erfolgte bisher nebst Beiträgen der Universitäten und Institute zu einem signifikanten Anteil aus Hochschulraum-Strukturmittel des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Derzeit werden Mittel für die nächsten Jahre bis zur Fertigstellung des Instruments akquiriert. n https://www.univie.ac.at/ https://www.eso.org/

ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 07. 2020 Wissenschaft & Technik Supercomputer entschlüsseln Materialverschleiß 99 Revolutionäre neue Methoden für die Materialwissenschaft: Riesengroße Computersimulationen erlauben an der TU Wien erstmals einen genauen Blick auf Verschleiß und Reibung. Verschleiß und Reibung sind ganz entscheidende Themen für viele Industriebereiche: Was passiert, wenn eine Oberfläche über eine andere gleitet? Mit welchen Materialveränderungen muß man dabei rechnen? Was bedeutet das für die Haltbarkeit und Sicherheit von Maschinen? Was dabei auf atomarer Ebene passiert, läßt sich nicht direkt beobachten. Nun steht dafür allerdings ein neues zusätzliches wissenschaftliches Werkzeug zur Verfügung: Auf wendige Computersimulationen werden nun erstmals so leistungsfähig, daß man Verschleiß und Reibung realer Werkstoffe auf atomarer Skala simulieren kann. Daß diese neue Forschungsrichtung nun verlässliche Ergebnisse liefert, beweist das Tribologie-Team an der TU Wien, geleitet von Prof. Carsten Gachot (Institut für Konstruktionswissenschaften und Produktentwicklung) nun in einer aktuellen Publikation im renommierten Fachjournal „ACS Applied Materials & Interfaces“. Das Verhalten von Oberflächen aus Kupfer und Nickel konnte mit großen Hochleistungsrechnern simuliert werden. Die Ergebnisse stimmen verblüffend genau mit Bildern aus dem Elektronenmikroskop überein – liefern aber noch wertvolle Zusatzinformation. Reibung verändert winzige Körnchen Mit freiem Auge sieht es nicht besonders spektakulär aus, wenn zwei Oberflächen an - einander gleiten. Doch auf mikroskopischer Ebene laufen dabei hochkomplizierte Vorgänge ab: „Metalle, wie man sie in der Technik verwendet, haben eine spezielle Mikrostruktur“, erklärt Stefan Eder, Erstautor der aktuellen Publikation. „Sie bestehen aus kleinen Körnchen, mit einem Durchmesser in der Größenordnung von Mikrometern oder noch kleiner.“ Wenn nun ein Metall unter großer Scherbelastung über das andere gleitet, dann geraten die Körnchen der beiden Materialien an - einander: Die Körnchen können dabei ge - dreht, verformt oder verschoben werden, sie können in kleinere Körnchen zerteilt werden Foto: Hakan Göçerler Stefan Eder im Supercomputer VSC4 oder durch erhöhte Temperatur oder mechanische Einwirkung wachsen. All diese Prozesse, die auf mikroskopischer Skala ablaufen, bestimmen letztlich das Verhalten des Materials auf großer Skala – und damit entscheiden sie auch über die Lebensdauer einer Maschine, wie viel Energie in einem Motor durch Reibung verlorengeht oder wie gut eine Bremse funktioniert, in der eine möglichst hohe Reibkraft erwünscht ist. Computersimulation und Experiment „Das Ergebnis dieser mikroskopischen Pro zesse kann man danach unter dem Elek - tronenmikroskop untersuchen“, sagt Stefan Eder. „Man erkennt, wie sich die Kornstruktur der Oberfläche verändert hat. Allerdings war es bisher nicht möglich, den Ablauf dieser Prozesse zu studieren und genau zu er - klären, wodurch welche Effekte zu welchem Zeitpunkt verursacht werden.“ Diese Lücke schließen nun große Molekulardynamik-Simulationen, die das Tribologie-Team der TU Wien in Zusammenarbeit mit dem Exzellenzzentrum für Tribologie (AC²T) in Wiener Neustadt und dem Imperial College in London entwickelt: Atom für Atom werden die Oberflächen am Computer »Österreich Journal« – http://www.oesterreichjournal.at simuliert. Je größer das simulierte Materialstück und je länger der simulierte Zeitabschnitt, umso mehr Computerleistung wird be nötigt. „Wir simulieren Abschnitte mit einer Seitenlänge von bis zu 85 Nanometern, über einige Nanosekunden hinweg“, sagt Ste - fan Eder. Das klingt nicht viel, ist aber be - merkenswert: Selbst der Vienna Scientific Cluster 4, Österreichs größter Supercomputer, ist mit solchen Aufgaben mitunter monatelang beschäftigt. Das Team untersuchte den Verschleiß einer Legierung aus Kupfer und Nickel – und zwar bei unterschiedlichen Mischungsverhältnissen der beiden Metalle und unterschiedlichen mechanischen Belastungen. „Unsere Computersimulationen ergaben genau die Vielfalt an Prozessen, an Kornveränderungen und Verschleiß-Effekten, wie man sie aus Experimenten grundsätzlich be - reits kennt“, sagt Stefan Eder. „Wir können damit Bilder produzieren, die genau den Auf nahmen aus dem Elektronenmikroskop entsprechen. Allerdings hat unsere Methode einen entscheidenden Vorteil: Wir können den Prozeß danach am Computer im Detail analysieren. Wir wissen, welches Atom zu welchem Zeitpunkt seinen Platz gewechselt hat, und was mit welchem Körnchen in welcher Phase des Prozesses genau passiert ist.“ Verschleiß verstehen – Industrieprozesse optimieren In der Industrie stoßen die neuen Methoden bereits auf großes Interesse. „Schon seit Jahren wird darüber diskutiert, daß die Tribologie von verlässlichen Computersimulationen profitieren könnte. Nun haben wir ein Stadium erreicht, in dem die Qualität der Simulationen und die verfügbare Rechenleistung so groß sind, daß wir dadurch spannende Fragen beantworten könnten, die auf andere Weise gar nicht zugänglich wären“, sagt Carsten Gachot. So möchte man in Zu - kunft auch industrielle Prozesse auf atomarer Ebene analysieren, verstehen und verbessern. n https://www.tuwien.at/

- Seite 1 und 2:

Ausg. Nr. 193 • 31. Juli 2020 Das

- Seite 3 und 4:

ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 5 und 6:

ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 7 und 8:

ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 9 und 10:

ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 11 und 12:

ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 13 und 14:

ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 15 und 16:

Foto: BMEIA / Gruber ÖSTERREICH JO

- Seite 17 und 18:

ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 19 und 20:

ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 21 und 22:

ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 23 und 24:

ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 25 und 26:

ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 27 und 28:

ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 29 und 30:

ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 31 und 32:

ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 33 und 34:

ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 35 und 36:

ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 37 und 38:

ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 39 und 40:

ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 41 und 42:

ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 43 und 44:

ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 45 und 46:

ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 47 und 48: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 49 und 50: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 51 und 52: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 53 und 54: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 55 und 56: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 57 und 58: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 59 und 60: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 61 und 62: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 63 und 64: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 65 und 66: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 67 und 68: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 69 und 70: Foto: Alfredo Barsuglia / Kunstvere

- Seite 71 und 72: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 73 und 74: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 75 und 76: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 77 und 78: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 79 und 80: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 81 und 82: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 83 und 84: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 85 und 86: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 87 und 88: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 89 und 90: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 91 und 92: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 93 und 94: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 95 und 96: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 97: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 101 und 102: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 103 und 104: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 105 und 106: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 107 und 108: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 109 und 110: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 111 und 112: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 113 und 114: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 115 und 116: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 117 und 118: ÖSTERREICH JOURNAL NR. 193 / 31. 0

- Seite 119 und 120: © interDuck ÖSTERREICH JOURNAL NR

Unangemessen

Laden...

Magazin per E-Mail verschicken

Laden...

Einbetten

Laden...

Herzlich willkommen!

Hier können Sie in unserer Magazin-Auswahl bis zum Jahr 2017 blättern.

Die Links auf alle früheren Ausgaben finden Sie am Ende dieser Seite!

"Österreich Journal" – das pdf-Magazin mit Schwerpunkt "Österreich,Europa und die Welt".

Es stehen insgesamt 23.292 Seiten zu Ihrer Verfügung.

Die Ausgabe 210 wird am 18. April erscheinen

Wir informieren Sie gerne, wenn eine neue Ausgabe erscheint – klicken Sie einfach

Ihre Mail-Adresse wird natürlich ausschließlich für diese Ankündigungen genutzt und niemals weitergegeben werden!

Österreich Journal 2022

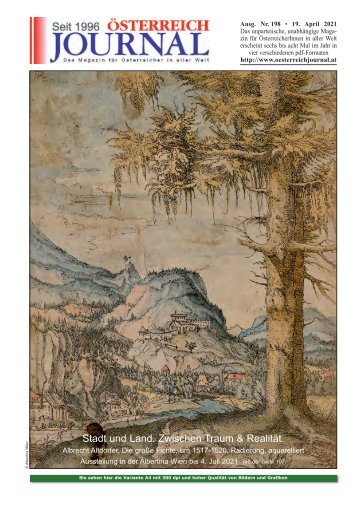

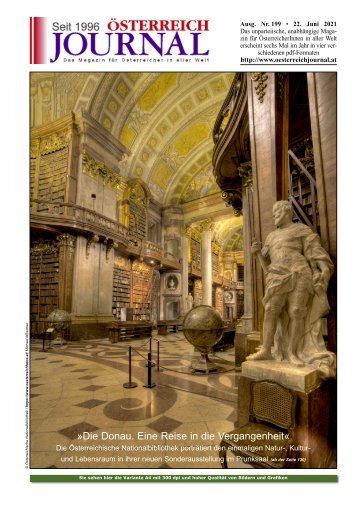

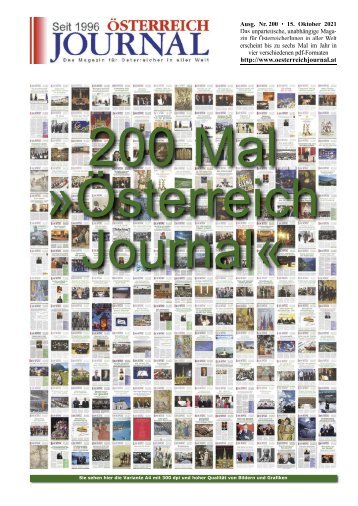

Österreich Journal 2021

Österreich Journal 2020

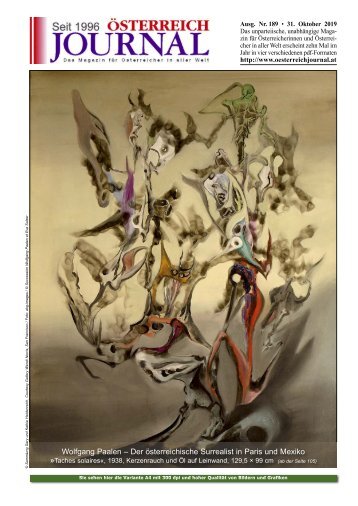

Österreich Journal 2019

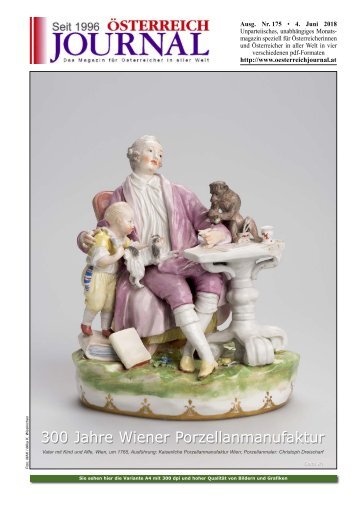

Österreich Journal 2018

Österreich Journal 2017

Österreich Journal 2019

Österreich Journal 2020

Österreich Journal 2018

Österreich Journal 2021

Österreich Journal 2017

Österreich Journal 2022

Österreich Journal 2023

Österreich Journal 2019

Österreich Journal 2020

Österreich Journal 2018

Österreich Journal 2021

Österreich Journal 2017

Österreich Journal 2022

Österreich Journal 2023

Österreich Journal einzelne Beiträge

Österreich Journal 2019

Österreich Journal 2020

Österreich Journal 2018

Österreich Journal 2021

Österreich Journal 2017

Österreich Journal 2022

Österreich Journal 2023

Österreich Journal einzelne Beiträge